こちらは、木本利夫事務所のホームページです。

2012年の活動報告

詳細はタイトルをクリックしてください8月18日、新潟県妻有地域を舞台に3年に1度開催されている「大地の芸術越後妻有アートトリエンナーレ2012」を視察し、現代美術による過疎化と高齢化地域の活性化対策事業への取り組み等を調査しました。

草間彌生の作品前にて

11月8日~10日、石川県沖縄戦没者慰霊式に谷本県知事とともに参列しました。また、この機会に沖縄戦跡の視察等も行いました。

9月8日~9日、軽井沢、松本市の観光スポットを視察し、市の職員から、新幹線開業に伴う視点から観光施設の整備、観光ガイド制度、観光客の動向調査などを調査しました。

重要文化財旧三笠ホテル前にて

9月22日、待望久しい宇野気のふれあい通りの完成式典があり、谷本県知事とともに出席しました。宇ノ気役場勤務時代からこのふれあい通りの建設設に携わっていたことでもあり、感無量の思いでした。

宇野気ふれあい通りにて

8月9日~10日、県議会の商工労働委員会の地域視察が実施されました。今年度は金沢・能登地区が対象で県警の水難救助班の訓練施設の機動隊潜水訓練棟、能登空港では、世界農業遺産・能登を巡るスマート・ドライブ・プロジェクトの説明を受け、春欄の里で電気自動車の充電スタンドを見学、また、道の駅「すずなり」では新たな観光誘客「平家の味メニュー」、日本醗酵化成㈱では県内唯一の本格麦焼酎の製造過程を視察しました。

輪島市の視察では朝市組合の観光の取り組み状況、新築された輪島警察署の三井駐在所、震災の復元工事が完了した天領黒島角海家の視察、宝達志水町の点眼液の製造世界一を誇る参天製薬能登工場を視察しました。

特に世界農業遺産である能登地区観光、産業等の取り組み状況をつぶさに視察しました。

春欄の里電気自動車の充電スタント

機動隊水難救助訓練施設

日本醗酵化成㈱の麦焼酎製造工場

●エンデサ(電力会社)

スペイン最大の電力会社で、海外でも電力事業を展開しており、原発は8基所有しています。その内1基は2019年に40年経過で廃止の予定のようです。最終的には13年後に原発を廃止するよう計画しているとのことです。電力の20%は再可能エネルギーですが、高コスト不況による電力需要の落ち込みで、200億ユーロの赤字を出したとのことです。

スペインは電力の80%を輸入しているので、再生エネルギーへの期待は大きいのだが、発電コストが高く、赤字が大きくなるので政府は買い取り価格を下げ、買い取り機関を20年から25年に延長して対応しており、新規の投資を抑制しました。大手電力会社により、セクレというシステムが組織されており、再生エネルギーを優先的に、効率的に利用いるように考慮されており、このシステムはスペインが世界のパイオニアであります。

CO2削減目標があり、2003年からスタートし、その費用は再生エネルギーの開発に使われています。スペインは電力を輸入できるので脱原発に踏み切ったが、日本は長期にわたって、膨大な費用を要すると思います。

●スペイン再生可能エネルギー基金

2004年から2005年に政府の再生可能エネルギー普及のためのプロジェクトに参加した団体が、2010年に政府援助を受けず、独立した組織として設立されました。

政府は石油・ガスを輸入して、火力発電に投資したが、赤字の3分の2を電力が占め。再生可能エネルギーに力を入れるようになりました。電気料が上がったのは石油やウランの価格が上がったせいで、再生可能エネルギーは、100%国産エネルギーで、子孫に残せる財産とのことです。

再生可能エネルギーの普及により、むしろ電力料金は下がったとのことです。電力会社と基金は正反対の立場におり、お互いに不信感を持っているようです。言い分も対象的で、双方の主張の矛盾は、短時間では理解しがたいところが多いが、再生可能エネルギーにも、素材への中国の進出等により、課題が多いようです。

風車の鳥への配慮や、パネルの農地への配慮もさすがで、環境への配慮にあたり、日本の屋根や壁面へのパネル設置に高い関心を示していました。

●トレド(世界文化遺産都市)

トレドはかっての首都であり、1986年に、旧市街地全域が世界文化遺産に登録されました。 天才画家グレコが活躍した町で、ゴシック様式やイスラム様式が融合した独特な建物が多い。丘状になっているため、域内を車が走っており、保存状態が心配です。

伝統工芸も発達・保存されており、参考にする点も見られました。

最後に、全行程を通じ、天候に恵まれ、団員の皆さまの協力により、初期の目的は果たせたと思います。帰りのパリトランジットで時間がなく、航空会社の誘導により、通路での出国手続きも経験できました。

今や、どこへ行っても中国の進出が目まぐるしく、経済面でも、観光客数でも日本の立場は弱く、経済・外交での一層の奮起を痛感しました。

視察の詳しいデータ・資料等は、団全体のものもあれば、個々のものもあり、それぞれ保管していますので、ご入用の方は直接県議会事務局や、団員個々に連絡して下さい。

●マドリード

400年前からスペインの首都で、人口450万人くらい、午後1時半から4時半くらいはシェスタという昼寝の時間で、非常にのんびりして見えます。失業率は30%近くで、特に若者は50%近い失業率で社会不安が大きい。我々が着いた日も、インターネットによる主催者なしのスト呼びかけに3万人の若者が集まり、夜中の12時ごろから朝4時に機動隊に蹴散らされるまで、騒ぎまわり、我々が朝7時半にホテルを出るころはバーから追い出された若者がたむろし、街中がゴミだらけで、一部のゴミ箱が燃えている始末です。

飛行機や新幹線から見える景色は、殺風景で、土地が痩せているため、1年おきの耕作しかできず、麦やオリーブ、ひまわり等が作られているようですが、牧草との混在が目立ちました。

特に、オリーブは根が地下に幅広く張り、乾燥したスペインの気候、土壌にあっているらしく、今年、早速に拡大しているようです。ただ、いたるところに風力発電施設があり、太陽光・太陽熱発電も活発なようです。また、工場は瓦やレンガ工場が目立ち、立ち遅れているようです。

バルセロナからマドリードまで乗った新幹線

●バルセロナ市

サグラダ・ファミリアを中心にガウディの作品8ヶ所を含み、10の施設が世界遺産になっています。旧市場も古い建物を活用して、レストランや、福祉施設・廃棄物処理場等に利用されており、狭い街路を保存し、再開発との調和を図っています。

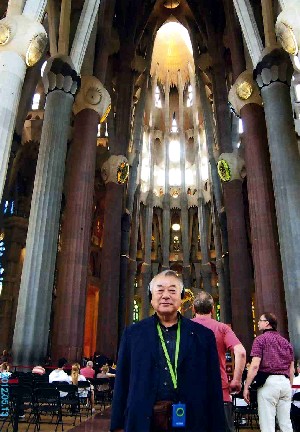

オリンピック以後、世界的なイベントを誘致し、観光とともに市の活力の源としています。サグラダ・ファミリアは1882年よりプロジェクトが始まりましたが、1年半後にガウディが建築を引き継ぎ、43年間その完成に努力しましたが、交通事故で亡くなり、彼の残した模型に従って建築が続けられており、ガウディ没後100周年の2026年から2030年あたりの完成を目指しています。入場料金の増収と、コンクリートの利用により、以前より工事のスピードが相当アップしています。たぶん世界を代表する建築物になるでしょう。完成に向けて、周辺の建物を相当多数撤去する必要があり、世界遺産を活用した街づくり・観光誘客も、地元の理解と粘り強い事業の推進が必要のようです。

バルセロナからマドリードへの新幹線は大変快適でサービスもよく、観光立国らしくもてなしの精神が行き届いていました。

サグラダ・ファミリア教会前にて

最近完成したばかりの礼拝堂内部にて

●ピエールラット市

市庁舎に初めて日章旗を揚げて歓迎してくれました。農業中心の町だったが、1960年ごろから、原発と共に発展して来た。

花の町としても知られ、毎週金曜日に市役所前で200~300台の市が出ており、我々が訪問した時も丁度、市が開かれていました。

市では、ウラン濃縮と発電が行われていて、余熱による地域暖房や、魚の養殖等が行われている。今、第2世代原発が稼働しており、近々第3世代原発に取り組む予定です。国では第4世代原発の研究に取り組んでいる。空軍や軍隊警察による警備も完備しているとのことでした。徹底した情報公開が行われているとのことでした。

世界最大原子力関連企業アレバァ社との信頼関係が厚いようです。

ピエールラット市役所の正面にてル・ベレック市長を囲んで

●パリ~アビニョン~ニース移動

TGVの車両は2階建てで1車両が長く感じました。走行は平面走行で、一面の平野に簡単なサクが備けられているだけです。300㎞/時走行は安定しているが、座席が方向転換できないため、後ろ向きになる不便もありました。車内にはスピード表示や停車駅案内表示もなく、不便を感じましたが、広大な平野を、ほとんど直線で、アビニョンまでノンストップで走るのは圧観です。

郊外にある新アビニョン駅は10年位前に完成したらしいが、周辺には殆んど人家がなく新駅から市街地までは30分間隔でバスが出ており、所要時間は15分、料金は2ユーロです。2次交通は不便な感じですが、周辺環境は抜群です。

アビニョンからニースへのバス移動は周辺の風景が素晴らしく、音楽の舞台となっているデュランス川・アルルの女・アビニョンの橋等々―――。セザンヌやシャガールの絵の舞台となった山々や畑・牧草地・街並み等々―――。

畑には、オリーブやブドウ等が栽培されており、特にブドウは低木で日当たり良く、1本の木に5房から10房しか実をつけさせず、プロバァンスワインの品質を保つ努力がなされていました。

有名なコート・ダジュール海岸

●ニースのトラム

乗りやすいように1回1ユーロで利用でき、回数券や1日券、定期券と多様な利用に応えています。特筆すべきはハイブリット電車で、街の中心部以外は架線で走りますが、中心部にさしかかると架線を外し、バッテリーで走り、景観と環境に配慮していることです。

ニースのハイブリット路面電車(トラム)の試乗

●ニース マルク・シャガール国立美術館

シャガ―ルが国に寄贈した大型宗教画のために1973年建てられた美術館で、当時、仏で唯一の現存芸術家に献じた美術館です。1985年シャガールが亡くなってからも、展覧会や作品の貸与を通じて、世界にシャガール作品の知識の普及に貢献しています。

●ニースのワイナリー

ニースの郊外の丘の斜面にブドウ畑が作られており、根が深く張るという利点を生かし、質の高いワインを生産しています。手作りのため、大量生産が出来ず、外国はもちろん、地域以外には出荷せず、あくまでも現地を訪れた観光客への目玉商品として珍重されています。畑にバラを植え、害虫の駆除に活用する等、工夫がされていました。

ニースのドメ―ヌ・ド・トマスク ワイナリーにて

木本県議は団長で参加

5月に県議会の海外視察で木本県議はヨーロッパを視察しました。この内容を海外視察報告書として県議会に報告しましたが、この内容を4回に分けて紹介いたします。石川県議会海外視察報告書

石川県議会の海外視察は、年度始めより企画に取りかかり、実施されるため、どうしても時期は秋から冬にかけてが多かったが、今回は前年度よりテーマ・視察先の選定に入ったため、ヨーロッパで美しき5月といわれる春に実施できたことは、大変意義あることであり、今後も今回のように充分な企画調査の元に視察が実施されるように希望します。

●パリ市

パリはセーヌ川のシテ島を発祥の地とし、川の両側に街が開けています。今回は時間の都合で残念ながらエッフェル塔や凱旋門、ルーブル美術館等著名な文化施設を訪問することができませんでしたので、少しでもパリの雰囲気を理解して視察が木を見て森を見ないと言うことにならないように、空路で大変疲れているところでしたが、夜の時間を利用して、皆をセーヌ川クルーズに誘い、1991年に世界文化遺産に指定されたセーヌ川岸を散策し、パリの主要な施設や、夜景・夜の観光動向等を見てもらい大変良かったと思います。

視察テーマの絞りも大事ですが、それらの背景にある地域や都市の特性の理解なくして、本質を捕まえることは難しいと思います。

パリには以前と比べて黒人や東洋人が多く見られ、都市の国際化が進んでいると感じられました。外国人労働者は主にかっての植民地であつた北アフリカからきているようで、スラムや人種差別の問題も起きているようです。労働者の5分の1が公務員だというのも、現在の仏の悩みのようです。

●イブリ―ヌ県の子育て支援

仏の地方行政と国の役割の説明を受け、たとえば、市町村は幼稚園・小学校の建設、県は中学校、州は高等学校、国は大学校というように分担されている。

子育て、家族政策は主に国がリーダーの役割を果たしている。県は、(1)0歳~3歳を預かる方式のコントロール、(2)出産前後の母子の保護、(3)親子関係構築の支援、(4)予防・補導・保護施設の運営、(5)養子縁組の調査・認可(昨年は52名の養子のうち41人は外国からの児童)子供の保育施設の要求が高まり、民間参入を認めているが一部不足しているので、県も10人以下保育のマイクロ保育所や、保育ママ用の家を建て、4人の保育ママで16人までの保育を可能にしている。仏では保育所は最大80人位までで、少人数保育が、特色のようです。

●全国家族協会連合(UNAF)の少子化対策

1945年に戦後の家庭の復興による国力の増強を目的に設置され、GDPの4%が振り向けられている家族政策に大きく関与している。1994年に出生率が1.65になり1995年から保育支給給付金等を強力に推進し、2000年に出生率が2.01に回復した。

仏の税の中で一番大きな家族税により、国がリードして少子化対策を取っているので、予算の大きさが際立っている。同棲・共同生活契約・結婚と多様なカップルが存在し、婚外子が半数を超えているのも大きい。

全国家族協会連合のフランソワ・フオンダ―ル代表との懇談

●グランパレ

かってのパリ万博の主会場をリメークして活用しており、街の中心にあるという立地を生かして、大変多くの人に利用されている。

入館料で施設経費が賄えるよう、様々なコンテンツで多様性のある人々の関心に呼びかけている。アンケートを上手に活用している。金沢21世紀美術館と石川県立美術館の有り方について、いろいろ考えさせられました。

グランパレ・ナショナル・ギャラリー内部にて

ヴァンサン・プス―局長とともに

●母子保護施設(PMI)職員との懇談

仏の福祉施設に勤務する人々の状況や資格取得の方法、一般的結婚観、お墓参り、生活保護、教育費等、幅広い話題が出て、大変有意義でした。

6月9日(土)原子力災害に関する防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を計るとともに住民等の防災意識の高揚を目的に訓練が行われました。

志賀原子力発電所が地震により原子炉格納容器から放射性物質が放出され、30キロ圏の一部に避難指示が出されたとの想定で開催されたものです。これは、東日本大震災の原子力発電所の事故を受け、防災対策を重点的にを充実すべき地域の範囲の目安が30キロに拡大したことを踏まえ、30キロ圏内に含まれた8市町及び30キロ圏外の市町の参加を得て実施されました。かほく市からは二ッ屋地区の皆さんも参加されていました。

現時点で可能な訓練を出来るだけ多くの項目で実施したもので、今後の防災対策に活かすこととしています。

6月9日(土)6月に開館10周年を迎える西田幾多郎記念哲学館の記念事業の安藤忠雄講演会に参加しました。

安藤氏は西田幾多郎記念哲学館の設計者でもあり、旧宇ノ気町の名誉町民であり現在はかほく市の名誉市民でもあります。安藤氏は金津小学校、西田幾多郎記念哲学館の設計を行ったもので、木本県議は、宇ノ気町の教育長時代、安藤氏と親交があり実現したものです。

先ごろ、尾山神社の宮司に加藤治樹氏(津幡町清水八幡社宮司)が就任されました。この就任を祝って懇談会が5月19日、尾山神社で和やかに開催されました。

出席されたのは、日本会議の一員としてご活躍の山谷えり子参議院議員、日本会議石川本部女性の会長の安居知世石川県議会議員、尾山神社宮司の加藤治樹氏そして木本県議は日本会議の石川議員連盟会長として出席しました。

5月24日、森林・林業・林産業活性化推進を目的に能登地域の森林整備事業の現状や国産材を原料とする合板製造の林ベニヤ産業㈱、木造とRC造りの混構造の保育園を視察しました。

環境林整備事業として強度間伐、路網整備事業を推進している中能登森林組合の代表理事組合長の石端勇夫氏らと懇談、内装や外観に県産能登ヒバをはじめとする材木を多く宝達志水町立相見保育園で採光・通風・換気などの快適性、幼児の安全性を確保する観点使用してある宝達志水町立相見保育園では、宝達志水町長の津田達氏と懇談をしました。

3月、県議会の委員会の編成替えで木本県議は今までは、環境農林建設委員会に属していましたが、新たに商工労働公安委員として活動することとなりました。担当部局は石川県の商工労働部と警察関係となります。ご意見、ご要望などありましたらお気軽にお越しください。お待ちしています。

なお、木本県議は県議会では、引き続き新幹線対策特別委員、議会改革推進会議会長として活動しています。

また、自民党石川県連大会で、総務会長の任期を終え、新たに党紀委員長に就任しました。能登総合開発促進協議会は引き続き会長として活躍しています。

現在、日本会議石川議員連盟の会長として、日本会議地方議員連盟全国副理事長としても活躍しています。そのほか、石川県バレーボール協会長及び北信越バレーボール連盟会長としても活躍しており、忙しく飛び回る毎日です。

平成24年第1回県議会定例会で、今年から特別委員会から常任委員会になった予算委員会で県政全般にわたり谷本県知事ら執行部に質問を行いました。

質問は、北陸新幹線金沢開業に向けた取り組み、新しい観光地創造、トキの保護への取り組み、中国進出企業の援助、入札制度、震災がれき撤去など広く県政全般についてただしました。

質問は、木本県議自身の中国視察、近隣の県議会議長経験者との交流などの体験を通じて得た提案や質問でした。

木本県議の質問をかほく市から約40名が傍聴しました。

2月4、5日いしかわ総合スポーツセンターでV・プレミアリーグ女子石川大会が開催されました。木本県議は石川県バレーボール協会の会長に就任していることもあり、この大会の大会長を務めました。V・プレミアリーグは日本におけるバレーボールリーグのトップクラスの大会であり多くの有名選手の参加と多くの観客で大会が盛り上がりました。

木本県議は、関係者の大山加奈選手(東レ)や知事夫妻と試合観戦を行い、ホスト役として活躍しました。

1月1日、木本利夫事務所において、新春のつどいが和やかな雰囲気のなか、盛大に行われました。

後援会長の油野かほく市長の挨拶、そして木本県議は、昨年のご支援に対してのお礼と1年の抱負の抱負を交えて挨拶、続いて竹内市議会議長、田井かほく市町会区長会連合会長から挨拶があり、小山商工会長の乾杯の発声で和やかなつどいがスタートしました。

約2時間、200名を超える市内外から多くの皆さまにご参加頂きました。種本JAかほく専務理事の万歳三唱でつどいが最高潮になりました。